Il y a quelques jours, mal réveillé d’une mauvaise sieste – plus de 24 minutes ? – dans l’été soudain tombé (comme est tombée sous silence dans l’étrange campagne électorale française toute allusion à l’environnement malgré ces temps de chaleur), je « bulle » sur le site de l’Institut finlandais à Paris.

Là, on lit que « Cette année, la Fiskars Village Art & Design Biennale a lieu du 16 juin au 1er septembre 2024, à Fiskars en Finlande. »

Fiskars, ce n’est pas loin de Karis – on est dans la Finlande encore un peu suédophone – où j’ai résidé en une autre vie, comme on dit. Je me promenais souvent par là, même sous la neige ; à l’époque, il y avait encore une usine qui fabriquait des ciseaux notamment. Je l’avais visitée ; y avais rencontré une vague camarade d’une vague connaissance dont le visage reste étrangement incrusté en mon esprit. Je me souviens du bruit, là-dedans, qui contrastait avec le calme de la campagne alentour. Un vieil air de dix-huitième siècle, dans tout cela.

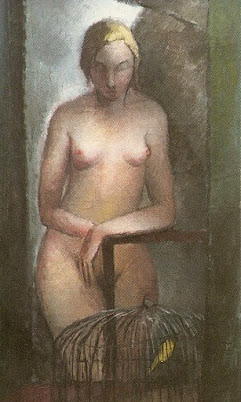

|

| Alvar Cawén, détail, capture d’écran |

Usine, vraiment ? D’après un article du Figaro de Sarah Chevalley, d’avril 2022, l’usine a fermé depuis plus de trente ans… Trente ans, ça paraît quand même beaucoup… Mais ne m’avait-on pas dit cependant que l’usine allait bientôt fermer (ou ai-je totalement « fantasmé » cette visite d’usine?), j’ai un doute, soudain ; la mémoire, décidément…

Impossible de trouver une date précise sur le site de Fiskars, très joliment « designé » par des mercadents…

|

| Alvar Cawén - Pas Fiskars qui ne se situe pas au bord de la mer |

Bon, mais ce qui m’intéressait, c’était la suite de l’article (de l’Institut finlandais) : « L’exposition s’inspire de la culture des résidences secondaires finlandaises, un moyen paisible pour les citadins et leurs familles de passer les mois d’été à la campagne pour s’adonner à des activités de loisir. Des visiteurs, invités ou non, apparaissent souvent sur le pas de la porte. »

Je me souviens avoir été invité dans une maison familiale, de campagne, d’une famille (je crois que c’était la branche suédophone de la famille en question, sans certitude… pardon ; la mémoire…) En fait, je crois que nous n’avions fait qu’y passer, assez vite. Maison assez grande en bois, comme intemporelle, qui avait quelque chose d’une datcha. Je crois me souvenir qu’il y avait encore au mur, dans une pièce, des portraits de l’Empire russe – d’avant 1917, donc. Quelque vieux calendrier trophée de famille ? (Bien étrange, en l’occurrence, vu le peu de russophilie de ladite famille, dans mon souvenir encore…)

Mais ces images, d’empereur, je crois, d’impératrice peut-être… Lubies ?

Difficile de décider ce qu’il en est, ce qu’il en pourrait être, sans source, sans document, sans photo… Des témoignages ? Ils seraient peut-être plus trompeurs encore qu’autre chose.

Et pourtant j’ai ces souvenirs en moi, ces traces, bien réels dans un sens.

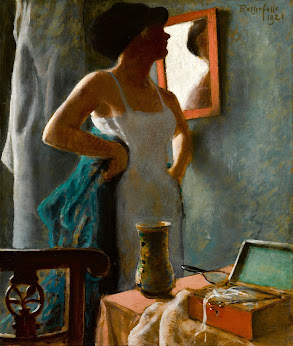

|

| Alvar Cawén - Capture d'écran |

Plus loin, encore, l’article : « “Nos habitations portent en elles de multiples notions qui méritent d’être explorées : l’affection et la séduction, l’effacement et l’absence, qui forment les récits familiers souvent négligés ou passés sous silence, des coulisses de nos vies domestiques” – Sini Rinne-Kanto, commissaire de l’exposition. »

En l’occurrence, explorer le labyrinthe de la mémoire et de l’intime.

Nils Blanchard

JPG_versionAK.JPG)